作为跑了十年经济线的老记者,我总被问“中国经济的韧性到底在哪”?直到昨天翻到2018年的那句话——“中国经济是一片大海,而不是一个小池塘”,突然就懂了:这汪“大海”的底气,从来不是喊出来的,是扎扎实实干出来的“硬事实”。

一、“壮”:超大体量的“家底”,扛得住风浪14亿多人口、全球最完整的产业体系、人均GDP突破1万美元——这不是冰冷的统计数字,是南方服装厂凌晨三点还亮着的灯,是北方汽车厂流水线上刚下线的新车,是电商平台每分钟刷新的上万单交易。前三季度国内生产总值(GDP)同比增长5.2%,对中国这样的超大体量经济体来说,这份“稳”比“快”更金贵。

就像大海不会因为一阵台风就变浅,中国经济的“深”,是几十年攒下来的“硬家底”:从能造螺丝钉到能造大飞机,从“世界工厂”到“世界市场”,14亿人的消费需求、完整的产业链条,就是这汪“大海”最稳的“压舱石”。

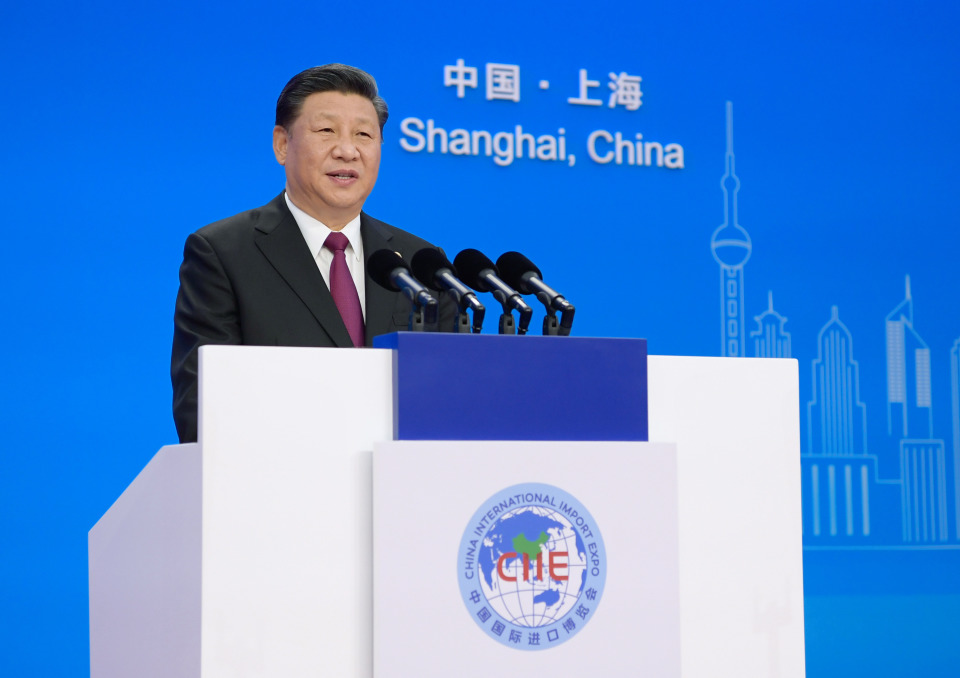

二、“开”:在“脱钩”杂音里,越开越稳有人说“中国在搞封闭”?那是没见过进博会的热闹。再过两天,第八届中国国际进口博览会就要在上海开幕了——作为全球第一个以进口为主题的国家级展会,它的“人气”一年比一年高:去年有127个国家和地区的企业参展,展品从德国的高端机床到巴西的生鲜水果,从日本的医疗设备到新西兰的环保技术,啥都有。

党的二十届四中全会提出“扩大高水平对外开放”,不是口号,是上海港码头上堆得像小山的集装箱,是特斯拉上海超级工厂不停运转的生产线,是外资企业纷纷把研发中心搬到中国的选择。当别人在“筑墙”,我们在“架桥”——这就是“大海”的开放底气:越开放,越有活力;越包容,越能抗风险。

三、“融”:和世界连得越紧,底气越足上个月我回重庆保税区采访,小区楼下的进口超市里,日本的美妆、德国的厨具、泰国的零食摆得满满当当。老板是个重庆阿姨,笑着跟我说:“以前要托人从国外带的东西,现在直接从保税区发货,三天就能到顾客手里,比代购还便宜。”

这就是“大海”的包容——它不是把世界“拒之门外”,而是把世界“拉进怀里”:中国的工厂生产出全球的“Made in China”,世界的商品变成中国老百姓的“日常所需”,你中有我,我中有你。就像很多外资企业老板说的:“与中国同行,就是与机遇同行;投资中国,就是投资未来。”

作为跑了十年经济线的老记者,我见过车间里工人沾着油污的手,见过港口清晨的第一缕朝霞,见过超市里老百姓推着购物车的笑脸。我知道,中国经济这汪“大海”,从来不是封闭的水潭,而是带着温度的洋流——它装着14亿人的努力,装着与世界共享的诚意,装着对未来的信心。

再过两天,进博会的大幕就要拉开了。当全球客商带着展品涌进上海,当“世界商品”变成“中国日常”,你会更清楚地看到:中国经济的“大海底气”,从来都在“实”里——实打实地做产业,实打实地搞开放,实打实地连世界。

这样的“大海”,怎么会怕风浪?这样的中国经济,怎么会没有未来?