上海建桥学院一名学生的“手表丢失”事件,在社交平台上搅起了不小的水花——四千多元的智能手表、定位指向新转入的室友、学校要求换寝的处理,再加上学生“已申请退学”的决定,让这件原本的校园失窃案,变成了各方各执一词的争议局。

据钱江视频报道,涉事学生称,手表丢失后他通过设备定位,发现最后一次信号出现在新室友的位置。他向学校反映情况后,得到的回应是“换个寝室”。“我觉得这是在模糊问题——既没查清楚是不是室友拿的,又让我被迫搬出去。”学生在后续视频里说,因与辅导员就处理方式争执不下,他最终提交了退学申请,而手表至今没找回。

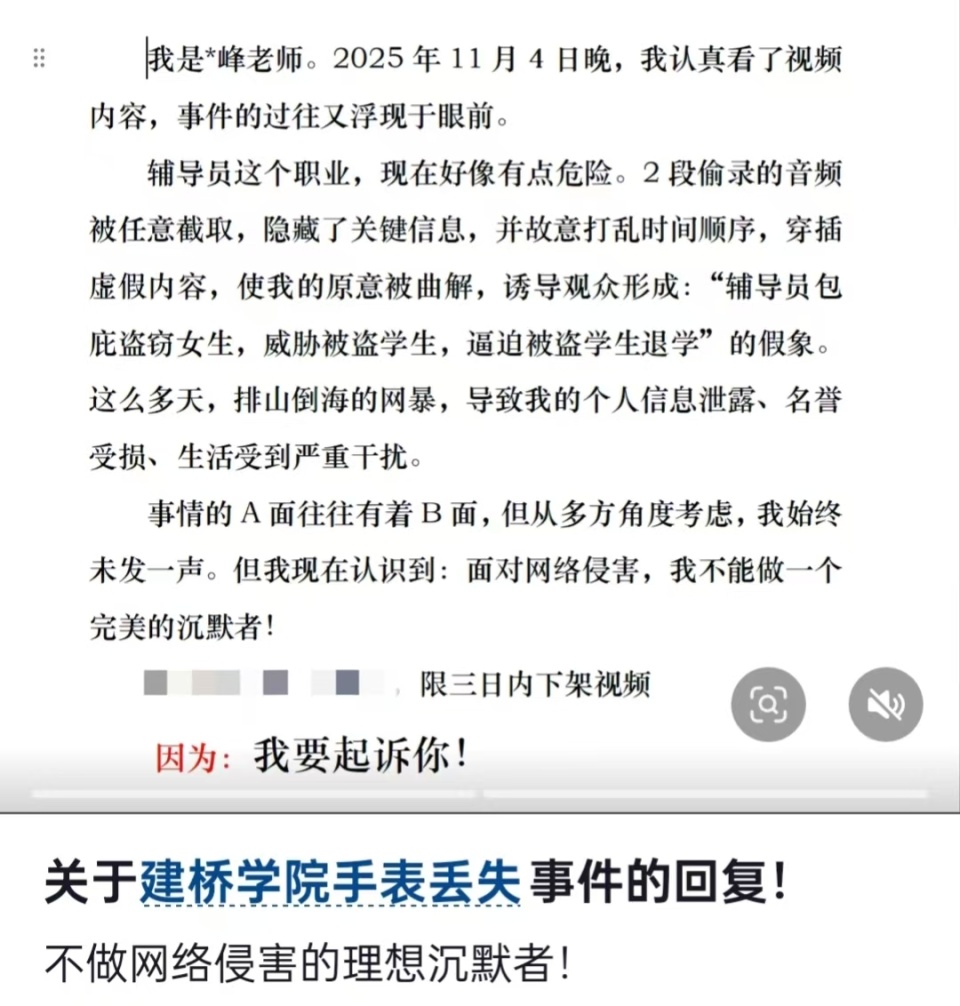

但很快,事件出现反转:网上流传出一段自称是该辅导员的回应,称学生的说法“藏了关键信息”“乱了时间线”,甚至有“虚假内容”。辅导员还提到,自己因为这段言论被网暴,下一步会起诉维权。

11月10日,潇湘晨报记者联系学校宣传部门,得到的回复是“已有部门在处理”,但校办工作人员没透露具体进展;当问起“学生是否真的退学”,电话却没人接。而浦东警方明确表示,事件还在调查,暂时没法说细节。

网友的讨论也分成了几波:有人觉得“定位这事儿不靠谱”,“室内定位误差大,不能仅凭这个指认室友”;有人站学生,“学校的处理太敷衍,换寝等于默认室友有问题”;还有人提醒“先等结果,别两边骂”——毕竟,学生的委屈和辅导员的委屈,都需要事实来撑腰。

作为曾经跑过校园新闻的人,我更在意“程序对不对”:学生要的是一个明确的说法,室友要的是清白,学校要的是公平处理。这些问题,不是靠网友骂两句就能解决的,得等调查结果出来。

目前事件还在等官方通报,但这件事也给校园管理提了个醒:遇到学生纠纷,与其“息事宁人”地换寝,不如把调查过程公开,把道理讲清楚——毕竟,一块手表的下落,不只是钱的事儿,更是校园里的信任能不能立住的事儿。