春夜洛城闻笛

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

此诗写乡思,题作“春夜洛城闻笛”,明示诗人因闻笛声而感发。题中“洛城”表明是客居,“春夜”点出季节及具体时间。

全诗扣紧一个“闻”字,抒写自己闻笛的感受。诗的第一句是猜测性的问句。那未曾露面的吹笛人只管自吹自听,却不期然而打动了许许多多听众,这就是句中“暗”字所包含的意味。第二句说笛声由春风吹散,传遍了洛阳城。这是诗人的想象,也是艺术的夸张。第三句说明春风传来的笛声,吹奏的是表现离情别绪的《折杨柳》,于是紧接一句说,哪个能不被引发思念故乡家园的情感呢!水到渠成而戛然而止,因而余韵袅袅,久久萦绕于读者心间,令人回味无穷。

“谁家玉笛暗飞声”,谁家的玉笛,在静夜里悄悄地响起?诗人或许正在读书、闲坐,或做着其他的事,一曲笛声不期然响起,夜深人静,笛声清远而动听。他被吸引住了,循声望去,却辨不清笛声来自哪里。“玉笛”,指玉制的笛,或笛子美称,或羌笛的代称。

“散入春风满洛城”,春风徐徐,笛声飘散在风中,风又吹送笛声,飘满了洛阳城,让人想到“此曲只应天上有”。这一句虽带有艺术的夸张,却衬出笛声的动人、夜的安静。惟其如此,才会在诗人的听觉与想象中飘满洛城,似乎其他的声音都不存在了,似乎全城人都在凝神静听。

“此夜曲中闻折柳”,今夜,缥缈的笛乐中,我听到了思乡怀亲的《折杨柳》。笛乐飘飘,如此动人,究竟吹的是什么曲子呢?“折柳”,即《折杨柳》,汉代横吹曲名,内容多写离别之情。如《旧唐书·乐志》载北朝流传的一首《折杨柳枝》:“上马不捉鞭,反拗杨柳枝。下马吹横笛,愁杀行客儿。”历代文人仿作的《折杨柳枝》曲辞,也都是抒发离愁别绪的。在这里,折柳既可理解为听到的是一首折柳曲,还可理解为在乐曲中听到了折柳的意绪。“柳”谐音“留”。古人送别亲友时,折柳相赠,暗示留恋、留念的意思。折柳既是一种习俗,也代表一个场景、一种情绪。古人还有折柳寄远的习惯,是盼远游亲人早归的意思。

“何人不起故园情”,听到这笛声的,谁不会动思乡之情呢?联系第一句看,这种游子怀念故园的感情,最初可能是隐藏的、莫可名状的,因偶然听到的笛声突然明朗、强烈起来了。笛声来自何处,何人在吹,是和自己一般的游子?是乐工?是歌妓?这些都让诗人和读者去猜测。而这些又都无须一一去分别,因为思乡之情对游子来说,都是共有的。它绵绵不绝,弥漫在夜空中,缠绕在游子心头,抹不去化不开。“何人”一词概括性极强,实则是突出诗人思乡之情。

短短的一首七言绝句,颇能显现李白的风格特点,即艺术表现上的主观倾向。热爱故乡是一种崇高的感情,它同爱国主义是相通的。诗人的故乡是他从小生于此,长于此的地方,作为祖国的一部分,那种形象尤其令诗人难以忘怀。李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,还表达了对故乡的思念,这才是它感人的地方。李白的老家在四川,二十多岁就离家东游,后长期居住湖北、山东,春夜闻笛《折杨柳》曲,触发深长的乡思当是再自然不过的了。因此情真意切,扣人心弦,千百年来在旅人游子心中引发强烈的共鸣。

参考资料:完善

此诗写乡思,题作“春夜洛城闻笛”,明示诗人因闻笛声而感发。题中“洛城”表明是客居,“春夜”点出季节及具体时间。

全诗扣紧一个“闻”字,抒写自己闻笛的感受。诗的第一句是猜测性的问句。那未曾露面的吹笛人只管自吹自听,却不期然而打动了许许多多听众,这就是句中“暗”字所包含的意味。第二句说笛声由春风吹散,传遍了洛阳城。这是诗人的想象,也是艺术的夸张。第三句说明春风传来的笛声,吹奏的是表现离情别绪的《折杨柳》,于是紧接一句说,哪个能不被引发思念故乡家园的情感呢!水到渠成而戛然而止,因而余韵袅袅,久久萦绕于读者心间,令人回味无穷。

“谁家玉笛暗飞声”,谁家的玉笛,在静夜里悄悄地响起?诗人或许正在读书、闲坐,或做着其他的事,一曲笛声不期然响起,夜深人静,笛声清远而动听。他被吸引住了,循声望去,却辨不清笛声来自哪里。“玉笛”,指玉制的笛,或笛子美称,或羌笛的代称。

“散入春风满洛城”,春风徐徐,笛声飘散在风中,风又吹送笛声,飘满了洛阳城,让人想到“此曲只应天上有”。这一句虽带有艺术的夸张,却衬出笛声的动人、夜的安静。惟其如此,才会在诗人的听觉与想象中飘满洛城,似乎其他的声音都不存在了,似乎全城人都在凝神静听。

“此夜曲中闻折柳”,今夜,缥缈的笛乐中,我听到了思乡怀亲的《折杨柳》。笛乐飘飘,如此动人,究竟吹的是什么曲子呢?“折柳”,即《折杨柳》,汉代横吹曲名,内容多写离别之情。如《旧唐书·乐志》载北朝流传的一首《折杨柳枝》:“上马不捉鞭,反拗杨柳枝。下马吹横笛,愁杀行客儿。”历代文人仿作的《折杨柳枝》曲辞,也都是抒发离愁别绪的。在这里,折柳既可理解为听到的是一首折柳曲,还可理解为在乐曲中听到了折柳的意绪。“柳”谐音“留”。古人送别亲友时,折柳相赠,暗示留恋、留念的意思。折柳既是一种习俗,也代表一个场景、一种情绪。古人还有折柳寄远的习惯,是盼远游亲人早归的意思。

“何人不起故园情”,听到这笛声的,谁不会动思乡之情呢?联系第一句看,这种游子怀念故园的感情,最初可能是隐藏的、莫可名状的,因偶然听到的笛声突然明朗、强烈起来了。笛声来自何处,何人在吹,是和自己一般的游子?是乐工?是歌妓?这些都让诗人和读者去猜测。而这些又都无须一一去分别,因为思乡之情对游子来说,都是共有的。它绵绵不绝,弥漫在夜空中,缠绕在游子心头,抹不去化不开。“何人”一词概括性极强,实则是突出诗人思乡之情。

短短的一首七言绝句,颇能显现李白的风格特点,即艺术表现上的主观倾向。热爱故乡是一种崇高的感情,它同爱国主义是相通的。诗人的故乡是他从小生于此,长于此的地方,作为祖国的一部分,那种形象尤其令诗人难以忘怀。李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,还表达了对故乡的思念,这才是它感人的地方。李白的老家在四川,二十多岁就离家东游,后长期居住湖北、山东,春夜闻笛《折杨柳》曲,触发深长的乡思当是再自然不过的了。因此情真意切,扣人心弦,千百年来在旅人游子心中引发强烈的共鸣。

参考资料:完善

此诗写乡思,题作“春夜洛城闻笛”,明示诗人因闻笛声而感发。题中“洛城”表明是客居,“春夜”点出季节及具体时间。

全诗扣紧一个“闻”字,抒写自己闻笛的感受。诗的第一句是猜测性的问句。那未曾露面的吹笛人只管自吹自听,却不期然而打动了许许多多听众,这就是句中“暗”字所包含的意味。第二句说笛声由春风吹散,传遍了洛阳城。这是诗人的想象,也是艺术的夸张。第三句说明春风传来的笛声,吹奏的是表现离情别绪的《折杨柳》,于是紧接一句说,哪个能不被引发思念故乡家园的情感呢!水到渠成而戛然而止,因而余韵袅袅,久久萦绕于读者心间,令人回味无穷。

“谁家玉笛暗飞声”,谁家的玉笛,在静夜里悄悄地响起?诗人或许正在读书、闲坐,或做着其他的事,一曲笛声不期然响起,夜深人静,笛声清远而动听。他被吸引住了,循声望去,却辨不清笛声来自哪里。“玉笛”,指玉制的笛,或笛子美称,或羌笛的代称。

“散入春风满洛城”,春风徐徐,笛声飘散在风中,风又吹送笛声,飘满了洛阳城,让人想到“此曲只应天上有”。这一句虽带有艺术的夸张,却衬出笛声的动人、夜的安静。惟其如此,才会在诗人的听觉与想象中飘满洛城,似乎其他的声音都不存在了,似乎全城人都在凝神静听。

“此夜曲中闻折柳”,今夜,缥缈的笛乐中,我听到了思乡怀亲的《折杨柳》。笛乐飘飘,如此动人,究竟吹的是什么曲子呢?“折柳”,即《折杨柳》,汉代横吹曲名,内容多写离别之情。如《旧唐书·乐志》载北朝流传的一首《折杨柳枝》:“上马不捉鞭,反拗杨柳枝。下马吹横笛,愁杀行客儿。”历代文人仿作的《折杨柳枝》曲辞,也都是抒发离愁别绪的。在这里,折柳既可理解为听到的是一首折柳曲,还可理解为在乐曲中听到了折柳的意绪。“柳”谐音“留”。古人送别亲友时,折柳相赠,暗示留恋、留念的意思。折柳既是一种习俗,也代表一个场景、一种情绪。古人还有折柳寄远的习惯,是盼远游亲人早归的意思。

“何人不起故园情”,听到这笛声的,谁不会动思乡之情呢?联系第一句看,这种游子怀念故园的感情,最初可能是隐藏的、莫可名状的,因偶然听到的笛声突然明朗、强烈起来了。笛声来自何处,何人在吹,是和自己一般的游子?是乐工?是歌妓?这些都让诗人和读者去猜测。而这些又都无须一一去分别,因为思乡之情对游子来说,都是共有的。它绵绵不绝,弥漫在夜空中,缠绕在游子心头,抹不去化不开。“何人”一词概括性极强,实则是突出诗人思乡之情。

短短的一首七言绝句,颇能显现李白的风格特点,即艺术表现上的主观倾向。热爱故乡是一种崇高的感情,它同爱国主义是相通的。诗人的故乡是他从小生于此,长于此的地方,作为祖国的一部分,那种形象尤其令诗人难以忘怀。李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,还表达了对故乡的思念,这才是它感人的地方。李白的老家在四川,二十多岁就离家东游,后长期居住湖北、山东,春夜闻笛《折杨柳》曲,触发深长的乡思当是再自然不过的了。因此情真意切,扣人心弦,千百年来在旅人游子心中引发强烈的共鸣。

参考资料:完善

此诗写乡思,题作“春夜洛城闻笛”,明示诗人因闻笛声而感发。题中“洛城”表明是客居,“春夜”点出季节及具体时间。此诗抒发了作者客居洛阳夜深人静之时被笛声引起的思乡之情,其前两句描写笛声随春风而传遍洛阳城,后两句写因闻笛而思乡。全诗扣紧一个“闻”字,抒写自己闻笛的感受,合理运用想象和夸张,条理通畅,感情真挚,余韵无穷。

第一句“暗飞”二字可谓传神,“暗”字更是首句之关键。因为此时不知笛声自何处飞来,用此“暗”字,恰当非常,足见诗人亦是经过了细心推敲。此“暗”字寓意颇深。说笛声暗飞,似乎是为了来触动羁旅者的离愁别绪。此外,“暗”也有隐约之意,与诗的情境相呼应。“谁家”之“谁”与“暗”照应。第二句渲染笛声,形象而生动,“散入春风满洛城”,仿佛整个洛阳城无处不萦绕着悠扬的笛声。这自然是诗人的主观感觉的极度夸张。“散”字用得极妙,说“笛声“散入春风”,意即笛声随着春风均匀散布于洛城的各个角落。“满”字从“散”字引绎而出,二者相得益彰,充分表现了洛城春夜之静谧,表达了诗人的思念故乡之心切。

听到笛声以后,诗人触动了乡思的情怀,于是第三句点出了《折杨柳》曲。古人送别时折柳,盼望亲人归来也折柳。据说“柳”谐“留”音,故折柳送行表示别情。长安灞桥即为有名的送别之地,或指那个地方的杨柳为送行人攀折殆尽。《折杨柳》曲伤离惜别,其音哀怨幽咽。晋代太康末年,京洛流行《折杨柳》歌,有“兵革苦辛”的词语。北朝《折杨柳歌辞》中说:“上马不捉鞭,反拗杨柳枝;蹀坐吹长笛,愁杀行客儿。”大约都是据曲意填的歌词。所以,诗人听到这首《折柳》曲,便引起客愁乡思。一般说,久居他乡的人,白天还没有什么,可是一到日暮天晚,就容易想念家乡。在春秋季节,人们也常是多愁善感。《折柳》为全诗点睛,也是“闻笛”的题义所在。三、四两句写诗人自己的情怀,却从他人反说。强调“此夜”,是面对所有客居洛阳城的人讲话,为结句“何人不起故园情”作势。这是主观情感的推衍,不言“我”,却更见“我”感触之深,思乡之切。

全诗扣紧一个“闻”字,抒写自己闻笛的感受。诗的第一句是猜测性的问句。那未曾露面的吹笛人只管自吹自听,却不期然而打动了许许多多听众,这就是句中“暗”字所包含的意味。第二句说笛声由春风吹散,传遍了洛阳城。这是诗人的想象,也是艺术的夸张。第三句说明春风传来的笛声,吹奏的是表现离情别绪的《折杨柳》,于是紧接一句说,哪个能不被引发思念故乡家园的情感呢!水到渠成而戛然而止,因而余韵袅袅,久久萦绕于读者心间,令人回味无穷。

李白的老家在四川,二十多岁就离家东游,后长期居住湖北、山东,春夜闻笛《折杨柳》曲,触发深长的乡思当是再自然不过的了。因此情真意切,扣人心弦,千百年来在旅人游子心中引发强烈的共鸣。

短短的一首七言绝句,颇能显现李白的风格特点,即艺术表现上的主观倾向。热爱故乡是一种崇高的感情,它同爱国主义是相通的。诗人的故乡是他从小生于此,长于此的地方,作为祖国的一部分,那种形象尤其令诗人难以忘怀。李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,还表达了对故乡的思念,这才是它感人的地方。

参考资料:完善

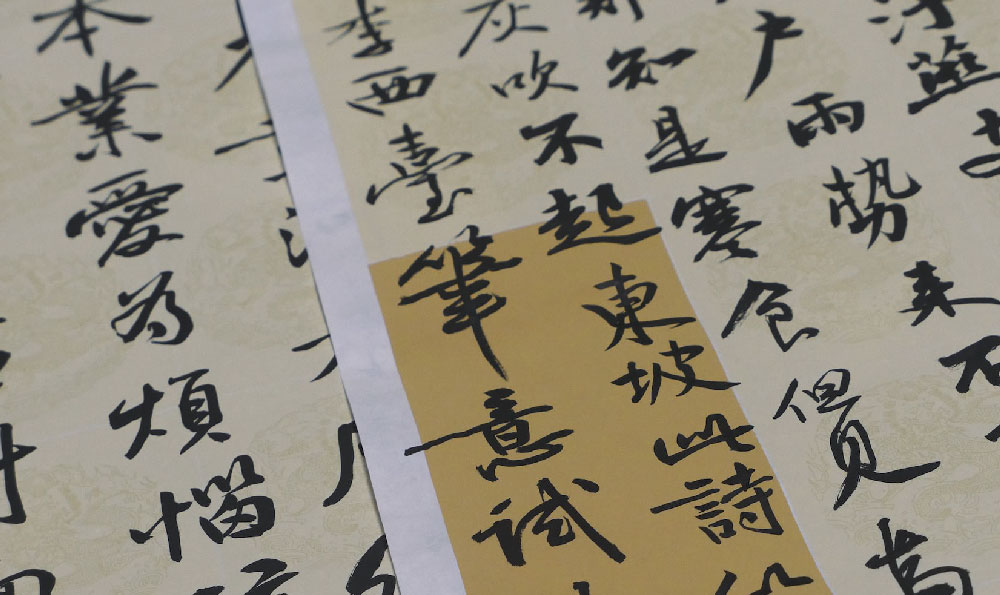

开元二十三年(735),李白客东都(洛阳)。《春夜洛城闻笛》一诗,当即这次客东都有感而作。

这首诗写乡思,题作《春夜洛城闻笛》,明示诗因闻笛声而

感发。题中"洛城"表明是客居,"春夜"点出季节及具体时间。起句即从笛声落笔。已经是深夜,诗人难于成寐,忽而传来几缕断续的笛声。这笛声立刻触动诗人的羁旅情怀。诗人不说闻笛,而说笛声"暗飞",变客体为主体。"暗"字为一句关键。注家多忽略这个字。已故沈祖棻先生说:"……‘谁家’、‘暗飞声’,写出‘闻’时的精神状态,先听到飞声,踪迹它的来处,却不知何人所吹,从何而来,所以说是暗中飞出。"(《唐人七绝诗浅释》)可为一种理解。因为不知笛声来自何处,更不见吹笛者为何人,下此"暗"字,自是十分确当。这里"暗"字有多重意蕴。主要是说笛声暗送,似乎专意飞来给在外作客的人听,以动其离愁别恨。全句表现出一种难于为怀的心绪,所谓以主观写客观。此外,"暗"也有断续、隐约之意,这与诗的情境是一致的。"谁家",意即不知谁家,"谁"与"暗"照应。第二句着意渲染笛声,说它"散入春风","满洛城",仿佛无处不在,无处不闻。这自然是有心人的主观感觉的极度夸张。"散"字用得妙。"散"是均匀、遍布。笛声"散入春风",随着春风传到各处,无东无西,无南无北。即为"满洛城"的"满"字预设地步;"满"字从"散"字引绎而出,二者密合无间。

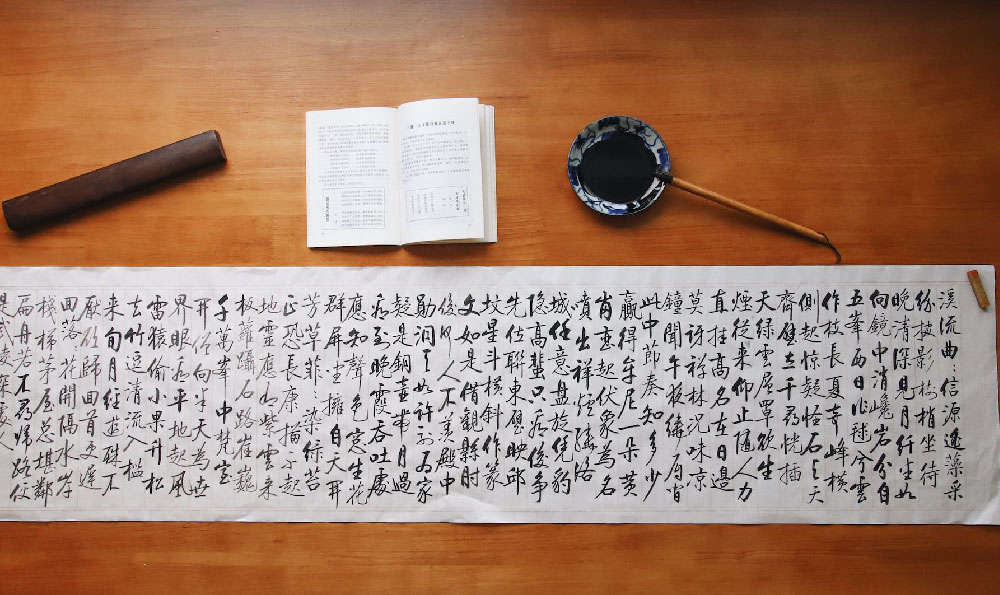

为什么闻笛声诗人会触动乡思呢?第三句点出《折柳》曲。古人送别时折柳,盼望亲人来归也折柳。据说"柳"谐"留"音,故折柳送行表示别情。长安灞桥即为有名的送别之地,或云其地杨柳为送行人攀折殆尽。《折杨柳》曲伤离惜别,其音哀怨幽咽。晋太康末,京洛流行《折杨柳》歌,有"兵革苦辛"之词。北朝《折杨柳歌》曰:"上马不捉鞭,反拗杨柳枝;蹀坐吹长笛,愁杀行客儿。"大约都是据曲意填的歌词。所以,诗人听到这《折柳》曲,便引起客愁乡思。一般说,久居他乡的人,白天还没有什么,可是一到日暮天晚,就容易想念家乡。在春秋季节,

人们也常是多愁善感。《折柳》为全诗点睛,亦即"闻笛"的题义所在。三,四两句写诗人自己情怀,却从他人反说。强调"此夜",是面对所有客居洛阳城的人讲话,为结句"何人不起故园情"作势。这是主观情感的推衍,不言"我",却更见"我"感触之深,乡思之切。

短短的一首七言绝句,倒颇能显现李太白的风格特点,即艺术表现上的主观倾向。

《春夜洛城闻笛》是一首七言绝句。此诗抒发了诗人客居洛阳夜深人静之时被笛声引起的思乡之情,其前两句描写笛声随春风而传遍洛阳城,后两句写其因闻笛而思乡。全诗扣紧一个“闻”字,抒写诗人闻笛的感受,合理运用想象和夸张,条理通畅,感情真挚,余韵无穷。

-

国学经典弟子规之信:传承诚信之道

国学经典弟子规之信:传承诚信之道在国学的浩瀚海洋中,《弟子规》宛如一颗璀璨的明珠,散发着智慧的光芒。“信”这一准则,更是如同一盏明灯,照亮了我们为人处世的道路。“信”,即诚信,是中华民族的传统美德,也是

112 人浏览 -

年轻人应该学的国学经典有,什么叫国学国学都包括什么

年轻人应该学的国学经典有,什么叫国学国学都包括什么在当今快节奏的现代社会中,年轻人似乎越来越远离了国学经典。国学作为中华民族的瑰宝,蕴含着无尽的智慧和价值,对于年轻人的成长和发展有着不可忽视的作用。什么叫国学?国学都包括

113 人浏览 -

国学经典论语内容,适合朗诵的国学经典

国学经典论语内容,适合朗诵的国学经典《诵读国学经典,品味智慧人生》在浩瀚的中华文化长河中,国学经典犹如璀璨的明珠,散发着永恒的光芒。而《论语》,作为国学经典的瑰宝,更是以其深邃的思想、简洁的语言,成为了后世

138 人浏览 -

经典国学馆当年万里觅封侯,免费的国学经典APP

经典国学馆当年万里觅封侯,免费的国学经典APP《经典国学馆当年万里觅封侯,免费的国学经典 APP》在数字化的时代浪潮中,经典国学馆犹如一颗璀璨的明珠,在浩瀚的知识海洋中熠熠生辉。当年,它怀揣着“觅封侯”的豪情壮志,踏上了

190 人浏览 -

一本书看懂国学经典语录,学国学应该从哪里入门

一本书看懂国学经典语录,学国学应该从哪里入门《一本书看懂国学经典语录,学国学应从何处入门》国学,那是一片浩瀚的知识海洋,蕴含着中华民族几千年的智慧结晶。而国学经典语录,则像是海洋中的璀璨明珠,闪烁着耀眼的光芒。要想

106 人浏览 -

国学经典仿写,国学精粹句子摘抄

国学经典仿写,国学精粹句子摘抄《国学经典仿写:传承文化,滋养心灵》国学,犹如一座璀璨的宝库,蕴含着无尽的智慧和精神力量。它像那古老的星辰,在历史的长河中熠熠生辉,照亮着我们前行的道路。从古至今,国学经

82 人浏览 -

国学经典规律篇物有本末,庄子现存多少篇

国学经典规律篇物有本末,庄子现存多少篇《国学经典规律篇:物有本末,庄子现存多少篇》在国学的浩瀚海洋中,《庄子》宛如一颗璀璨的明珠,散发着独特的智慧光芒。“物有本末”,这一古老的规律在《庄子》的篇章中得以深刻体

146 人浏览 -

国学经典早春:春季诗句古诗大全

国学经典早春:春季诗句古诗大全早春,那是四季轮回中最具诗意的时节,仿佛大自然在一夜之间被唤醒,万物复苏,生机勃勃。而国学经典中的春季诗句,更是如同一颗颗璀璨的明珠,点缀着这个美好的季节。“天街小雨润如

228 人浏览 -

国学经典与唐诗所见的诗词魅力

国学经典与唐诗所见的诗词魅力在浩瀚的中华文化宝库中,国学经典与唐诗宛如两颗璀璨的明珠,散发着独特的光芒。国学经典承载着千年的智慧与传承,而唐诗则以其优美的韵律和深刻的情感,成为了中华文化的瑰宝。国学

230 人浏览 -

狼道国学经典:智慧与力量的交融

狼道国学经典:智慧与力量的交融在广袤的知识海洋中,狼道国学经典宛如一颗璀璨的明珠,散发着独特的光芒。狼道书籍,以其深刻的内涵和实用的智慧,成为了人们追求成长与成功的重要指南。狼,作为自然界中极具智慧和

208 人浏览